Les TMS représentent la première maladie professionnelle reconnue en France et englobent de nombreuses pathologies.

- Qu’est-ce que les TMS ?

- Comment les évaluer ?

- Comment peut-on les prévenir ?

Nous répondrons à toutes ces questions et à bien d’autres dans cet article afin de vous aider à maîtriser cette problématique.

Que sont les TMS ?

Santé publique France définit les troubles musculo-squelettiques comme « un ensemble d’affections péri-articulaires qui peuvent affecter diverses structures des membres supérieurs, inférieurs et du dos : tendons, muscles, articulations, nerfs et système vasculaire ». On les appelle également « pathologies d’hyper-sollicitation ».

Les parties du corps les plus touchées sont les membres supérieurs (épaules, poignets, coudes) et le dos. Les membres inférieurs sont en général moins atteints.

Les TMS les plus fréquents sont :

- Le syndrome du canal carpien au poignet (38 %).

- Le syndrome de la coiffe des rotateurs à l'épaule (30 %).

- L'épicondylite latérale au coude (22 %).

- Les lombalgies (douleurs au niveau du bas du dos) (7 %).

À noter : Les secteurs professionnels les plus touchés par les TMS sont :

- L’aide et le soin à la personne.

- Le transport et la logistique.

- L’agroalimentaire.

- Le commerce.

- La propreté.

- L’industrie métallurgique.

- Le bâtiment et les travaux publics.

Comment surviennent les troubles musculo-squelettiques ?

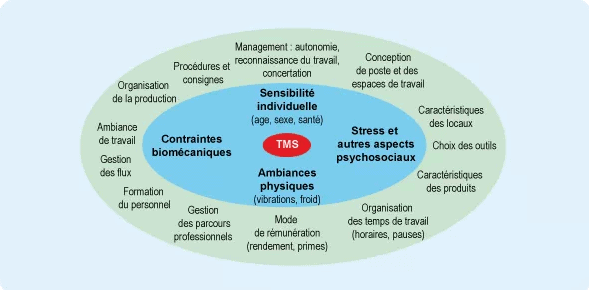

Plusieurs facteurs favorisent la survenue de TMS.

Les contraintes biomécaniques

Les contraintes biomécaniques regroupent tous les mouvements de force que doit accomplir le salarié ou les postures extrêmes qu’il doit prendre pour effectuer ses missions.

Il peut s’agir :

- Du port de charges lourdes.

- Du travail statique.

- De gestes répétitifs fréquents au niveau du même groupe de muscles et d'articulations.

- De mouvements nécessitant de lever les bras au-dessus des épaules, de mouvements de torsion du poignet, du tronc ou de flexion et d’extension du coude.

- De vibrations ou de chocs mécaniques.

Les facteurs environnementaux

Les facteurs environnementaux peuvent engendrer ou amplifier les TMS.

On peut noter, par exemple :

- Le bruit et le froid qui aggravent les contraintes mécaniques.

- Une insuffisance d’éclairage qui peut entraîner une posture inadaptée.

Formation Qualité de Vie au Travail (QVT) & Risques psychosociaux (RPS)

Nous vous aidons dans votre rôle de représentant du personnel. Exemples de thématique :

- Rôle du CSE en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle

- Que faire lorsque les membres du CSE se sentent démunis ou non écoutés

- Outils à utiliser pour une démarche de prévention

- Comment lutter contre les souffrances au travail

Les facteurs individuels

Les facteurs individuels peuvent favoriser la survenue de TMS en lien avec les facteurs précédents. Ainsi, l’âge, la fragilité physique (maladie, surpoids, fatigue…) ou psychologique sont des facteurs favorisants.

Les contraintes psychosociales

Les contraintes psychosociales regroupent tous les ressentis négatifs du salarié sur son emploi :

- Le manque d’autonomie.

- Le travail monotone.

- L’insécurité de l’emploi.

- Le manque de reconnaissance…

Les contraintes organisationnelles de l’entreprise

Les contraintes organisationnelles de l’entreprise sont liées à l’organisation du travail (nature des tâches, rythme de travail soutenu…), ainsi qu’aux conditions d’exercices du geste (absence de pauses, délai de réalisation trop court…).

Infographie sur les facteurs responsables des troubles musculo-squelettiques

Source @ameli.fr

Comment évaluer et prévenir les TMS ?

La prévention des TMS va passer par des actions visant les facteurs favorisants. Et va se dérouler en 4 étapes :

- La mobilisation.

- L’investigation.

- La maîtrise.

- L’évaluation.

Étape 1 : la mobilisation

Dans un premier temps, et avant d’entreprendre des démarches, il faut que les différents acteurs de la prévention dans l’entreprise soient mobilisés. Cela va permettre de mener cette démarche comme un projet avec des groupes de travail, des délais et des objectifs.

En effet, pour que la prévention fonctionne, il faut notamment que l’employeur accepte la démarche et dégage les moyens nécessaires à sa réalisation (temporels, financiers, humains).

Il peut être également intéressant d’associer différents partenaires au sein de l’entreprise (CSE, service de santé…) ainsi que des partenaires externes (CARSAT, consultants en ergonomie…).

Étape 2 : l’investigation

L’investigation va se dérouler elle-même en plusieurs étapes avec en premier un recueil d’information qui peut se faire auprès des services de santé ou des salariés.

Pour cela, différents moyens existent :

- Des entretiens.

- L’analyse de données de l’entreprise (absentéisme, turn-over, maladie professionnelle…).

- Des questionnaires (questionnaire nordique, protocole clinique SALTSA, grille d’identification de la charge physique de travail).

Formation SSCT obligatoire

Nous vous aidons dans votre rôle de représentant du personnel. Exemples de thématique :

- Attributions du CSE dans le domaine de la santé et de la sécurité

- Savoir réaliser des inspections et analyser des situations à risques

- Document unique et risques professionnels avec un atelier pratique

La seconde étape consiste en l’analyse des situations de travail à risque et à en rechercher les causes.

Pour cela, il va s’agir de mener des entretiens et de faire des observations terrain afin de connaître l’ensemble des tâches et actions du salarié.

À noter : Des mesures physiques peuvent être menées afin de définir l’environnement physique (éclairage, bruit, ambiance thermique…).

Il faut évaluer les contraintes liées à l’organisation de travail, biomécaniques ou psychosociales pour identifier des pistes d’actions pour réduire le risque de TMS.

Étape 3 : la maîtrise des risques

La maîtrise des risques s’appuie sur :

- La diminution des sollicitations professionnelles (biomécaniques, psychosociales et organisationnelles).

- La sensibilisation et la formation des entreprises et de leurs salariés.

Étape 4 : L’évaluation

L’évaluation de la démarche de prévention des TMS est une étape importante, car elle permet de mesurer l’efficacité des actions mises en place afin de pouvoir les ajuster si nécessaire. Elle peut s’effectuer grâce à l’étude d’indicateurs mis en place dès les premières étapes de la démarche.

Exemples de mesures de prévention des TMS

1. Amélioration des Postures et de l’Ergonomie

- Adapter les postes de travail à la morphologie des employés.

- Fournir des équipements ergonomiques (sièges ajustables, repose-poignets, outils adaptés).

- Encourager les changements de position et l’alternance des tâches.

2. Sensibilisation et Formation

- Former les employés aux bonnes pratiques posturales.

- Encourager des exercices d’échauffement et d’étirements réguliers.

- Favoriser la communication sur les ressentis corporels et les inconforts.

3. Organisation du Travail

- Instaurer des pauses régulières.

- Répartir équitablement la charge de travail.

- Encourager un environnement de travail sain et bienveillant.

4. Conditions de travail

- Améliorer l’ambiance physique (éclairage, froid, chaud).

- Formuler des objectifs clairs.

Besoin d'une formation CSE / SSCT ? Billetterie ? Compte rendu ? Site Web ? Assistance ou un besoin spécifique ?

Zoom sur TMS Pros : un outil pour vous aider à prévenir les TMS

TMS Pros est un service mis à disposition des entreprises par l’assurance maladie - risques professionnels pour les aider à prévenir les TMS et le mal de dos.

Pour en savoir plus : https://www.ameli.fr/demarche-tms-pros

TMS Pros s’appuie sur quatre étapes essentielles :

- Suis-je concerné ?

- Par quoi commencer ?

- Comment agir ?

- Quels résultats pour mon entreprise ?

Source @ameli.fr

À chaque étape, TMS Pros fournit une méthode et des outils qui permettent de définir des actions de prévention adaptées à la situation de l'entreprise.

En fonction des différentes causes de TMS identifiées, les actions peuvent porter sur :

- La conception des outils ou des produits.

- Le matériel.

- L’aménagement des postes.

- L’organisation du travail.

Cette aide permet de formaliser clairement un plan d’action et de mettre en place son évaluation afin de mettre en œuvre de manière efficace le projet et d’atteindre les objectifs fixés.